|

|

|

In realtà, quelle terribili «vicende di confine» non soltanto furono disconosciute ed emarginate, ma spesso furono anche considerate dalla cosiddetta «cultura storica nazionale» come un prezzo inevitabile da pagare per le tante nefandezze compiute in quei luoghi dai fascisti durante il ventennio (in particolare nell'Istria e nelle isole dalmate, cedute all'Italia nel 1919) e per la dura e violenta occupazione nazifascista della Iugoslavia negli anni 1941-431.

La tesi che questa storiografia accettava per buona era quella propagata, sin dall'indomani dello svolgimento dei fatti, dal nuovo regime comunista di Belgrado: gli «infoibati», secondo tale versione, erano i fascisti e i collaborazionisti di Trieste e dell’Istria, che, al momento della resa dei conti, pagavano per tutte le atrocità compiute dai nazifascisti contro i partigiani sloveni, italiani e croati e contro le popolazioni allogene, ma anche per tutti gli uccisi (comunisti o ebrei) nel campo di concentramento della risiera di San Sabba a Trieste, dove, come ad Auschwitz, funzionava a pieno ritmo un forno crematorio, ubicato però non in piena campagna, ma nella periferia di una città popolosa.

Le indagini storiche più attente e documentate di questi ultimi anni ci danno invece una versione e interpretazione di quelle vicende di segno opposto. Certamente una parte degli «infoibati» furono fascisti o collaborazionisti — anche se la maggior parte dei gerarchi o delle personalità più compromesse col regime riuscirono a scappare prima che i soldati di Tito entrassero a Trieste —, ma la maggior parte degli uccisi, come risulta dalle fonti storiche e dalle testimonianze dei sopravvissuti, erano semplici cittadini italiani, alcuni dei quali addirittura antifascisti notori.

In realtà lo sterminio degli italiani giuliani (insieme ad essi furono uccisi anche collaborazionisti sloveni e croati) rispondeva a una precisa politica di «pulizia etnica» anti-italiana messa a punto dai capi comunisti iugoslavi già nell'autunno del 1943, e immediatamente attuata quando l'esercito di Tito entrò a Trieste e negli altri territori italiani per liberarli dall'occupazione tedesca. La necessità di tale «genocidio nazionale», come è stato anche chiamato, aveva lo scopo di rafforzare sul tavolo delle future trattative di pace le pretese di sovranità iugoslave sul territorio giuliano (e di Trieste in particolare) liberato e occupato dall'esercito titino.

Per ottenere questo importante risultato, in realtà molto gradito anche a Stalin (il quale sperava di avere in Trieste uno sbocco sul Mediterraneo), era però necessario innanzitutto eliminare tutti coloro che, facendo parte del movimento di liberazione giuliano (da cui i comunisti erano usciti) o per riconosciuti meriti antifascisti, avrebbero potuto legittimamente avanzare pretese nei confronti degli Alleati per l'amministrazione provvisoria di quelle zone.

Per ottenere questo importante risultato, in realtà molto gradito anche a Stalin (il quale sperava di avere in Trieste uno sbocco sul Mediterraneo), era però necessario innanzitutto eliminare tutti coloro che, facendo parte del movimento di liberazione giuliano (da cui i comunisti erano usciti) o per riconosciuti meriti antifascisti, avrebbero potuto legittimamente avanzare pretese nei confronti degli Alleati per l'amministrazione provvisoria di quelle zone.

Sulla base di queste considerazioni si decise allora di eliminare tutti questi potenziali nemici della causa iugoslavo-comunista. Fu così che insieme ai fascisti più noti e ai funzionari del vecchio regime (anche non militari, ma soltanto colpevoli di esercitare un servizio di pubblica utilità), furono selvaggiamente trucidati o avviati nei campi di concentramento molti antifascisti che avevano militato e combattuto contro i nazisti nel Comitato di Liberazione Nazionale (CNL), nonché la maggior parte degli intellettuali italiani.

A questo proposito si legge in una relazione del 2 giugno 1945, inviata da un avvocato triestino (che era riuscito a fuggire dalla città giuliana due giorni prima) alla Segreteria di Stato vaticana: «A Trieste ci sono stati e ci sono tuttora molti assenti: numerose persone sono state però già rilasciate. In genere vi è in continuazione un succedersi di arresti e rilasci (l' Avv. Lauri è ancora arrestato, pur essendo uno dei più noti e più perseguitati antifascisti). In città vi è un'atmosfera di terrore. La città stessa è percorsa da forti pattuglie di partigiani, armati fino ai denti, vestiti come straccioni, che fanno praticamente quello che vogliono [...]. Sono stati arrestati e messi in campi di concentramento moltissimi antifascisti e in genere tutte le persone, soprattutto gli intellettuali, che per non essersi compromessi col fascismo avrebbero potuto diventare i capi naturali degli italiani della Venezia Giulia. È poi curioso il fatto che gli intellettuali slavi residenti nella Venezia Giulia non siano affatto valorizzati ne tenuti in alcuna considerazione [...]. In genere l'elemento slavo diffida dell'elemento locale sia italiano che slavo».

L'epurazione etnica perseguita dai soldati del maresciallo Tito si intrecciò poi (rendendo la situazione politica e sociale ancora più difficile e grave, e caricandola di tensioni anche emotive) sia con i sentimenti degli antagonismi nazionali, sempre così marcati e violenti nelle zone di confine, sia con i contrasti che negli ultimi mesi di guerra si erano venuti a creare all'interno del movimento di resistenza giuliano.

- Lotta per Trieste ed epurazione italiana.

Come tali fatti criminosi, nel momento in cui furono perpetrati, sono stati percepiti dalle autorità politiche e in particolare dagli Alleati, i quali avevano già liberato a quel tempo tutta la penisola dalle armate nazifasciste e instaurato nei territori appena liberati organismi politici, composti da membri del CLN locale, incaricati dell'esercizio provvisorio dei poteri di pubblica utilità, demandando a un'apposita Commissione alleata il compito di controllare l'attività di questi organi? Tale sistema, secondo le previsioni degli alleati anglo-americani, doveva essere applicato anche alla zona di confine della Venezia Giulia e in particolare alla città di Trieste, sulla quale si erano ormai orientate le mire dei due eserciti contendenti (quello alleato e quello titino).

Queste richieste però si scontravano con le pretese egemoniche avanzate dall'esercito iugoslavo, entrato in città — dove da giorni il CLN locale aveva ingaggiato una lotta aperta contro i tedeschi — un giorno prima (1° maggio 1945) di quello alleato. I soldati iugoslavi, con l'appoggio dei partigiani comunisti, dopo qualche giorno di battaglia, si impossessarono della città (va ricordato però che i soldati tedeschi si arresero soltanto all'esercito alleato) sottoponendola a una dura occupazione militare, appena mitigata dall'istituzione di un organismo fantoccio, costituito da membri della comunità slava e italiana, preposto alla gestione degli affari amministrativi correnti.

Da tali operazioni gli Alleati, che nel frattempo si erano posizionati presso la zona del porto, furono tenuti ben lontani. Alla popolazione civile, inoltre, si faceva divieto di avere rapporti con essi. E' in questo breve periodo che si consumò il «genocidio nazionale» degli italiani di Trieste e delle altre città giuliane e istriane, sotto gli occhi impotenti dell'esercito alleato (neozelandese).

La situazione iniziò a cambiare all'inizio di giugno, quando gli Alleati (anche su richiesta del Governo italiano), dopo le prime incertezze, decisero di andare fino in fondo sulla questione della Venezia Giulia, non potendo accettare che questa zona, molto importante dal punto di vista strategico per il controllo del Mediterraneo orientale, cadesse sotto il controllo del blocco sovietico.

Essi presentarono al Governo di Belgrado un piano di spartizione del territorio giuliano e istriano preparato dal generale W. Morgan. Tito, nonostante le proteste avanzate circa un suo naturale diritto a governare la zona occupata fino alla futura conferenza di pace, si decise a malincuore ad accogliere il piano degli anglo-americani. Stalin, dal canto suo (nonostante fosse interessato a che quella zona passasse sotto il dominio di un Paese del blocco co?munista), fece sapere a Tito che non intendeva affatto mettere in crisi il suo rapporto con gli «amici» anglo-americani, soprattutto alla vigilia di importanti decisioni politico-strategiche da prendere in comune, per assicurare alla Jugoslavia il possesso della città di Trieste.

Il piano presentato dagli Alleati al Governo di Belgrado alla fine di maggio prevedeva la divisione del territorio giuliano e istriano in due parti: la prima (Zona A), che veniva attribuita all'amministrazione alleata, comprendeva Trieste, Gorizia, la fascia del confine orientale fino a Tarvisio e l’enclave di Pola. La seconda (Zona B), che veniva invece lasciata all'amministrazione iugoslava, comprendeva Fiume, l’Istria e le isole del Quarnaro. L'accordo fu firmato a Belgrado tra il maresciallo Tito e il generale Alexander il 9 giugno 1945.

I soldati iugoslavi lasciarono però Trieste (la cosiddetta zona A) soltanto il 12 giugno, dopo essersi lasciati andare a eccidi e devastazioni di ogni tipo.

|

|

||

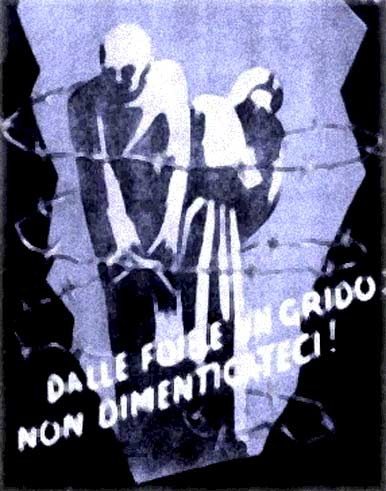

Subito dopo che gli Alleati presero pieno possesso della cosiddetta zona A, ebbero inizio, su richiesta e segnalazioni dei triestini, le ricerche per recuperare i cadaveri degli «infoibati» e denunciare al mondo civile i massacri perpetrati dai soldati di Belgrado in quei 40 giorni di occupazione:

alcuni speleologi si calarono nelle foibe dalle quali trassero fuori centinaia di cadaveri (giovani, vecchi, donne ecc.) a volte barbaramente sfigurati.

La versione ufficiale che il Governo di Belgrado diede su questi crimini fu che la maggior parte degli italiani «infoibati», uccisi o reclusi nei campi di concentramento iugoslavi, erano pericolosi esponenti fascisti, che durante il passato regime o negli anni dell'occupazione nazifascista si erano macchiati di orrendi delitti contro il popolo e che quindi erano da considerare criminali di guerra.

Il 23 ottobre 1945 l'ambasciatore inglese a Belgrado inviò all'autorità iugoslava una lista di 2.472 cittadini italiani che risultavano scomparsi dal maggio precedente e chiedeva sulla base dell'articolo 6 dell’accordo sottoscritto il 9 giugno la liberazione «dei cittadini residenti nella zona A arrestati e deportati».

La risposta inviata il 7 dicembre dal Governo di Belgrado all'ambasciatore inglese riproponeva il solito motivo dei criminali di guerra: con tono risentito si diceva che lo scopo di tale lista era quello di screditare il popolo iugoslavo davanti all'opinione pubblica mondiale, e segnalava che molte delle persone indicate erano in realtà ancora vive o decedute durante la guerra. Coloro che non rientrano in queste categorie, continuava la nota, sono invece «fascisti caduti a fianco dei tedeschi o dispersi nel corso dei combattimenti con i partigiani o di operazioni dell'esercito iugoslavo nella regione Giulia, oppure criminali di guerra dei quali il popolo stesso ha disposto al momento della liberazione».

La risposta inviata il 7 dicembre dal Governo di Belgrado all'ambasciatore inglese riproponeva il solito motivo dei criminali di guerra: con tono risentito si diceva che lo scopo di tale lista era quello di screditare il popolo iugoslavo davanti all'opinione pubblica mondiale, e segnalava che molte delle persone indicate erano in realtà ancora vive o decedute durante la guerra. Coloro che non rientrano in queste categorie, continuava la nota, sono invece «fascisti caduti a fianco dei tedeschi o dispersi nel corso dei combattimenti con i partigiani o di operazioni dell'esercito iugoslavo nella regione Giulia, oppure criminali di guerra dei quali il popolo stesso ha disposto al momento della liberazione».

Concludeva la nota: «Il Governo della Repubblica popolare si rammarica che il Governo di Sua Maestà britannica dia tanto credito a coloro che hanno combattuto dalla parte del nazismo e del fascismo ed esprime la sua ferma decisione di impedire che in futuro simili tentativi dei fascisti sconfitti interferiscano con gli sforzi di una cooperazione internazionale fondata sulla reciproca fiducia tra le nazioni democratiche».

In realtà, tale incandescente materia era oggetto non soltanto di scambio di note diplomatiche tra i Governi di Belgrado e di Londra, ma anche di aspri conflitti all'interno della società giuliana. Secondo i comunisti che avevano militato nelle formazioni partigiane a fianco dei compagni sloveni e croati, soltanto un numero limitato di criminali di guerra sarebbe caduto durante l'occupazione iugoslava: per lo più, si diceva, si trattava di fascisti collaborazionisti puniti a furor di popolo per le responsabilità avute negli eccidi di popolazioni civili, mentre «i dolorosi e deplorevoli eccessi vanno attribuiti — scrive un testimone di quegli eventi — alla durezza di qualche quadro politico permeato di concezioni e metodi di tipo stalinista, a elementi criminali che si erano infiltrati, al settarismo, alle vendette politiche, a fenomeni propri di ogni esplosione rivoluzionaria e di ogni cataclisma politico».

Secondo altri, al contrario, il progetto dei titini fu quello di distruggere tutto ciò che c'era di italiano nei territori giuliani, pianificando un «genocidio nazionale», o, secondo una formulazione più recente, una «pulizia etnica», al fine di indebolire l'elemento italiano nella regione.

Tale progetto fu anticipato dalle stragi del settembre-ottobre 1943 in Istria (quando i soldati italiani dopo l'armistizio abbandonarono la penisola lasciando gli italiani residenti in balia del risentimento popolare — che era di sentimenti anti-italiani — e dei partigiani croati) e continuò poi in modo più sistematico nella primavera del 1945 con l'occupazione delle terre giuliane. «Ci ostiniamo — scrive un protagonista di quelle vicende — a contestare che gli infoibamenti siano stati determinati dall'odio dei poveri contadini oppressi: una versione di comodo assurda. Se i contadini si ribellano, uccidono sul posto, non incarcerano, non trasferiscono i prigionieri presso il Comando generale, non li processano neppure sommariamente, non li fanno scomparire nelle foibe. Il massacro contro gli italiani fu preordinato e dall'altra parte nessuno mosse un dito per fermarlo».

Il vescovo di Trieste, mons. A. Santin, fece di tutto per frenare il massacro che si stava consumando nel capoluogo giuliano. Egli chiese insistentemente alle autorità militari iugoslave la cessazione delle violenze contro la popolazione civile, delle deportazioni e uccisioni sommarie, nonché la soppressione del coprifuoco che paralizzava la città e il permesso di poter visitare la diocesi, che però gli fu negato.

Le sue continue richieste furono formalmente «ascoltate» dagli occupanti, ma quasi mai sostanzialmente accolte.

- Il “silenzio di Stato”.

|

|

||

Come si è andato creando, subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, il «silenzio di Stato» sull’eccidio delle popolazioni giuliane del maggio-giugno 1945 da parte dell’esercito di Tito e dei partigiani comunisti? Quali sono stati i motivi che hanno condotto a scorporare dalla coscienza collettiva fatti criminosi così gravi che hanno coinvolto diverse migliaia di cittadini italiani, barbaramente trucidati spesso soltanto per il fatto di essere italiani? Perché tale vergognoso silenzio da parte di uno Stato che ha sempre ricordato e commemorato i propri caduti per la patria?

Furono in realtà motivi di ordine politico-nazionale e internazionale che imposero tale imbarazzante «silenzio» su quanto era accaduto agli italiani di quelle zone di confine. Innanzitutto fu la nuova collocazione della Iugoslavia sullo scacchiere politico-strategico dell’Europa della guerra fredda che spinse le potenze occidentali, e tra queste anche l’Italia, ad assumere nei confronti del regime di Tito un atteggiamento più morbido.

Quando nel 1948 si consumò la rottura tra Tito e Stalin e il regime di Belgrado fu condannato da Mosca come «deviazionista», i Paesi occidentali fecero di tutto per attirarlo entro la propria sfora di influenza politica e staccarlo dal blocco sovietico.

Venne così meno l’interesse a riconsiderare sia in sede storica sia in sede politica i problemi aperti dall’occupazione iugoslava del maggio-giugno 1945 e a far luce una volta per tutte sulle migliaia di italiani scomparsi in quel breve lasso di tempo. In questo modo la spiegazione data dal Governo di Belgrado già all’indomani dei massacri su quegli «spiacevoli fatti» (cioè la tesi dei criminali di guerra) si impose in realtà come una sorta di versione ufficiale che la diplomazia occidentale (compresa quella italiana) accettò passivamente.

Per il Governo italiano, inoltre, riparlare del problema giuliano era in quegli anni come riaprire una ferita soltanto da poco tempo rimarginata. Infatti sulla base del Trattato di pace del 1947 il territorio nazionale aveva subito umilianti riduzioni territoriali, in particolare sul confine nord-orientale: l’Istria e le isole della Dalmazia furono tolte all’Italia — dopo che le erano state assegnate nella precedente Conferenza di pace del 1919 come «magro bottino di guerra» — e date alla Iugoslavia di Tito.

Questo fatto ebbe gravi conseguenze politiche per l’Italia del dopoguerra. Innanzitutto ne intaccò il prestigio internazionale (facendole perdere il ruolo di grande potenza di cui aveva beneficiato durante il fascismo) e mise a nudo, davanti all’opinione pubblica nazionale, la debolezza della nuova classe dirigente, alla quale si rimproverava di essere stata incapace di difendere gli interessi italiani in sede internazionale.

|

|

Benedetto Croce all’Assemblea Costituente parlò di clausole che mortificavano la dignità dell’Italia. I politici del tempo perciò fecero di tutto per archiviare al più presto quei fatti che li screditavano davanti al Paese, facendo calare il silenzio anche su fatti gravi, come erano appunto i massacri avvenuti nei territori giuliani, che attendevano ancora una riparazione morale.

«Non parlare di quanto è accaduto nella primavera del 1945 — scrive uno storico — è indispensabile per non parlare del trattato di pace e della diminuzione della sovranità nazionale. La chiarezza sulle foibe viene così sacrificata all’opportunità politica di rimuovere il problema triestino e istriano».

Oltre a questi motivi di politica internazionale, ce ne furono però altri, ancora più stringenti e diretti, che militarono per la soluzione del «silenzio di Stato» adottata dalle autorità italiane sulle vicende delle foibe e che riguardavano fatti di politica nazionale, quali furono appunto: da un lato la questione dell’estradizione dei cosiddetti «criminali di guerra» italiani richiesta dal Governo di Belgrado a quello di Roma, dall’altra la posizione «riduzionista» adottata dal PCI di quegli anni sulle vicende della Venezia Giulia.

Già agli inizi del 1945 il Governo di Belgrado aveva chiesto, attraverso gli Alleati, al Governo italiano l’estradizione di centinaia di soldati e ufficiali italiani accusati di aver compiuto crimini di guerra durante il periodo dell’occupazione nazifascista della Iugoslavia nel 1941-43. Tali richieste, con l’aggiunta di altri nomi, furono ripetute nel 1946.

Questo fatto naturalmente imbarazzava molto il Governo di Roma, soprattutto nei suoi rapporti con gli Alleati (la cui Commissione per i delitti di guerra da essi istituita sembrava dar credito alle richieste di Belgrado) dai quali si aspettavano ingenti aiuti economici per risanare l’economia del Paese, nonché protezione politica. Inoltre, la maggior parte degli ufficiali indicati nelle liste trasmesse da Belgrado nel frattempo era stata immessa nelle unità del ricostituito esercito italiano, mentre altri occupavano addirittura posti di rilievo nell’amministrazione dello Stato.

Insomma questo fatto, che screditava l’immagine pubblica dell’Italia anche in sede internazionale, fu avvertito dal nuovo Governo De Gasperi come una vera e propria spina nel fianco. Si chiese perciò anche alla Santa Sede di interporre i suoi buoni uffici presso gli Alleati in difesa degli ufficiali italiani e del buon nome dell’Italia all’estero.

La lapide con la quale si ricorda all'asilo Martini l'arrivo a Cremona dei giuliano dalmati in fuga dall'Istria e Dalmazia

In una lettera indirizzata alla Segreteria di Stato, il Nunzio in Italia, al quale un esponente del Governo si era rivolto, si legge: «12 aprile 1946. Il ministro Zoppi, direttore generale Affari Politici del Ministero degli Esteri, mi ha verbalmente e riservatamente interessato riguardo di liste di criminali di guerra che il Governo iugoslavo trasmette di tanto in tanto, tramite gli Alleati, alle autorità italiane. L’ On. De Gasperi negli scorsi giorni ha indirizzato una lettera all’ammiraglio Stone, capo della Commissione Alleata di Controllo, per richiamare la sua attenzione sulla delicata questione, facendo anche presenti come tali richieste producano pessima impressione nell’interno del Paese, che ha bisogno di conservare la calma in vista delle prossime elezioni per la Costituente. Contemporaneamente sono interessate l’ambasciata americana e inglese a Roma. Il conte Zoppi mi incaricava di riferire quanto sopra a V. E. perché, qualora nel suo alto giudizio lo ritenesse opportuno, si compiacesse di vedere se non fosse possibile un intervento della Santa Sede nello stesso senso. Nelle liste e dei criminali di guerra ultimamente trasmesse da Tito figura anche il nome dell’ On. Achille Marazza, attuale Sottosegretario di Stato alla Pubblica Istruzione e già maggiore in Slovenia per qualche mese prima dell’armistizio».

La Segreteria di Stato il 15 maggio rispose al Nunzio che la Santa Sede «per ragioni di umanità» si sarebbe interessata della questione, ritenendo che un suo intervento in appoggio alle richieste italiane avrebbe potuto «fare buona impressione sugli Alleati».

Poche volte la storiografia italiana si è seriamente interrogata se le richieste di estradizione avanzate in quegli anni dal Governo di Belgrado avessero un qualche fondamento di verità storica. Non si credeva infatti possibile che soldati italiani potessero aver commesso, durante l’occupazione nazifascista della Iugoslavia, azioni così delittuose e perpetrato massacri così efferati come quelli che venivano addebitati ad essi.

Da fonti documentali credibili risulta invece che i buoni e pacifici soldati italiani si lasciarono andare a volte ad azioni di questo tipo. Il 24 luglio 1943 il rappresentante del Governo reale della Iugoslavia presso la Santa Sede presentò in Vaticano una relazione nella quale si denunciavano i crimini compiuti da soldati italiani: «Da notizie sicure, provenienti dalla Dalmazia, si apprende che i massacri, gli incendi, i saccheggi e la fame vi hanno raggiunto un limite impressionante, pur in questa guerra, che ci ha abituati a orrori senza precedenti. In queste ultime settimane sono all’ordine del giorno esecuzioni in massa di innocenti ostaggi, tratti dalle prigioni e dai campi di concentramento, esistenti nelle isole dalmate. Si tratta di azioni di rappresaglia per le perdite subite dalle truppe italiane negli scontri con i partigiani. [...] Nel paese di Zaton, nei pressi di Sebenico, sempre per lo stesso motivo, sono state fucilate 17 persone di cui 14 donne. Notizie di simili orrori si hanno pure dall’isola di Curzola, dove sono stati fucilati recentemente 30 pacifici abitanti di questo paese, tra i più ragguardevoli e padri di famiglia»10. In realtà quello dei massacri compiuti dall’esercito regio italiano nei Paesi di occupazione è ancora un brutto capitolo della storia patria tutto da riscrivere.

In ogni caso, il Governo italiano — che non poteva ignorare completamente quanto era avvenuto qualche anno prima nei territori occupati della Iugoslavia — ritenne opportuno, anche per i motivi prima ricordati, di non sollevare la questione delle foibe e degli eccidi nella Venezia Giulia, nella speranza che anche quella sui presunti crimini di guerra compiuti da italiani venisse in qualche modo «insabbiata», attraverso la copertura legale della Commissione interalleata preposta all’esame di questi.

Così di fatto avvenne: l’Italia acconsentì a dimenticare i massacri delle foibe in cambio dell’assoluzione morale concessa in sede internazionale per le «irregolarità» compiute dai propri soldati durante la guerra.

- L'impegno per nascondere le gravi responsabilità del PCI di Togliatti

Oltre alle autorità governative del tempo, anche i partiti di sinistra, in particolare il PCI, fecero di tutto perché negli anni del dopoguerra non fosse riaperto il capitolo delle foibe, a motivo delle gravi responsabilità che il partito di Togliatti ebbe in quelle vicende.

Nell’ottobre 1944 i rappresentanti di Tito, E. Kardelj e M. Gilas, si incontrarono a Bari con Togliatti (che era giunto nel marzo dello stesso anno da Mosca, con indicazioni precise sul modo di risolvere le più scottanti questioni politiche) per concordare una strategia di azione comune e accordarsi su chi avrebbe guidato il movimento di resistenza in quelle zone di confine. Riferendo i risultati dell’incontro, Kardelj sottolinea che su tutti i punti trattati si era trovato «un perfetto accordo» tra comunisti iugoslavi e italiani.

Di fatto il 19 ottobre Togliatti inviò ai partigiani comunisti del confine nord-orientale, attraverso V. Bianco, direttive precise. L’occupazione dei territori giuliani da parte degli iugoslavi «è un fatto positivo — egli scrisse — di cui dobbiamo rallegrarci e che dobbiamo in tutti i modi favorire», in modo che «in questa regione non vi sarà ne un’occupazione ne una restaurazione dell’ amministrazione reazionaria italiana [...]. Una linea diversa si risolverebbe, di fatto, in un appello all’occupazione di Trieste da parte delle truppe inglesi».

Di fatto il 19 ottobre Togliatti inviò ai partigiani comunisti del confine nord-orientale, attraverso V. Bianco, direttive precise. L’occupazione dei territori giuliani da parte degli iugoslavi «è un fatto positivo — egli scrisse — di cui dobbiamo rallegrarci e che dobbiamo in tutti i modi favorire», in modo che «in questa regione non vi sarà ne un’occupazione ne una restaurazione dell’ amministrazione reazionaria italiana [...]. Una linea diversa si risolverebbe, di fatto, in un appello all’occupazione di Trieste da parte delle truppe inglesi».

Va ricordato però che nelle direttive date da Togliatti non si parlava di un’annessione del territorio giuliano da parte dell’esercito iugoslavo; egli riteneva infatti che tale questione dovesse essere affrontata e risolta soltanto in un secondo momento, cioè in sede di conferenza di pace. Egli ribadiva però con sicurezza che la guida del movimento di Resistenza in quelle zone doveva essere lasciato ai comunisti iugoslavi e che i partigiani italiani dovevano seguire in tutto le direttive dei titini. Come è noto, tali direttive ebbero un effetto devastante sul CLN giuliano e, poiché questo non si piegò alla linea di azione imposta da Togliatti, i comunisti lo abbandonarono.

Questo fatto condusse alla rottura dell’unità antifascista e spaccò in due il movimento della Resistenza giuliano: da una parte i «rossi», alleati con i comunisti iugoslavi (da cui dovevano interamente dipendere), dall’altra i «verdi», che si facevano promotori di una lotta di liberazione «italiana» e che in ogni caso non avrebbero mai accettato un’occupazione di Trieste e delle altre terre giuliane da parte dell’esercito di Tito.

Va ricordato però che non tutti i comunisti italiani della Venezia Giulia appoggiarono la linea scelta da Togliatti. Si legge in una relazione redatta da un testimone: «I comunisti italiani sono indignati [dell’occupazione iugoslava]. Tutte le masse popolari che si attendevano chissà cosa dal comunismo gridano al tradimento, affermando apertamente che essi attendevano il trionfo del comunismo italiano e non del nazionalismo slavo». Man mano che il PCI prendeva le distanze da Mosca e diveniva sempre di più un partito politico «nazionale» e quindi autonomo, cresceva anche all’interno del partito la consapevolezza che la scelta operata da Togliatti nel 1944 fosse stata in realtà una scelta «anti-italiana», dettata più che da ragioni politiche, da precisi motivi ideologia.

Tale consapevolezza, inoltre, crebbe ancora di più quando tra il 1945 e il 1956 centinaia di migliaia di italiani abbandonarono la penisola istriana e gli altri territori annessi nel nuovo Stato socialista iugoslavo, ormai etnicamente normalizzato ed epurato, cercando riparo in Italia, che era a quel tempo un Paese ancora povero e non preparato a ricevere un flusso così massiccio di profughi.

Conclusione

Quanto si è detto finora spiega perché l’Italia del dopoguerra non desiderasse riaprire il delicato capitolo sulle foibe triestine-istriane. Anzi cercò in tutti i modi di scorporare quegli avvenimenti, che considerava scomodi e imbarazzanti, dalla coscienza resistenziale nazionale. La spiegazione di comodo adottata dalla storiografia ufficiale, e in particolare da quella di sinistra, fu che quegli uccisi — gli infoibati — erano in realtà fascisti, criminali di guerra e quindi immeritevoli di essere ricordati. Ma questa era la versione dei fatti che il Governo di Tito aveva fatto circolare all’ indomani dei massacri. Agli «infoibati» di destra si opposero i morti di sinistra, come anche alla memoria delle foibe triestine si oppose quella della risiera di San Sabba. Va ricordato però che il «silenzio di Stato» sulle foibe e sui massacri perpetrati nei territori giuliani nel 1945 fu «imposto» non soltanto dalla «cattiva coscienza»» dei comunisti collaborazionisti col regime di Tito, ma anche dalla classe politica in quegli anni al potere in Italia. Dimenticare quei terribili fatti in realtà faceva comodo a tutti. E fu così che uno dei capitoli più dolorosi della nostra storia nazionale fu volutamente archiviato, ma nessuno potè cancellarne il ricordo nella memoria delle popolazioni che avevano vissuto quella tragedia. Riportare alla memoria quei fatti è quindi oggi un obbligo morale che si impone alla coscienza civile della nazione.

Negli stessi giorni il governo Croato approfitta a dichiarare guerra all'Italia per seguire l'alleato tedesco e ciò porterà all'immediata rivendicazioni da parte degli ustascia di tutti i centri costieri dalmati. Inizia così il martirio di Zara e degli oltre 20.000 italiani che l'abitano.

Negli stessi giorni il governo Croato approfitta a dichiarare guerra all'Italia per seguire l'alleato tedesco e ciò porterà all'immediata rivendicazioni da parte degli ustascia di tutti i centri costieri dalmati. Inizia così il martirio di Zara e degli oltre 20.000 italiani che l'abitano.

Nella mente degli abitanti della Venezia Giulia tale termine evoca invece il dramma vissuto da quelle popolazioni di confine all'indomani della fine della seconda guerra mondiale, quando nei mesi di maggio-giugno del 1945 migliaia di italiani furono «infoibati» dall'esercito di Tito e dai partigiani iugoslavi, che avevano occupato quella regione (che era parte del Regno d'Italia) con l'intento di annetterla alla nuova Repubblica Socialista di Iugoslavia.

Nella mente degli abitanti della Venezia Giulia tale termine evoca invece il dramma vissuto da quelle popolazioni di confine all'indomani della fine della seconda guerra mondiale, quando nei mesi di maggio-giugno del 1945 migliaia di italiani furono «infoibati» dall'esercito di Tito e dai partigiani iugoslavi, che avevano occupato quella regione (che era parte del Regno d'Italia) con l'intento di annetterla alla nuova Repubblica Socialista di Iugoslavia.